LE BLOG DE L’AVPAV (association pour la valorisation du patrimoine architectural du valentinois)

Daphné Michelas

historienne du patrimoine

Éclairage sur la basilique de Lalouvesc

d’après les fonds d’archives des Jésuites

« Le dessin

c’est le portrait,

la construction

c’est la vie du monument »

Vays Charles (Savy Charles), « L’église de La Louvesc », in Revue du Lyonnais, tome XIV, 1872, p. 126

Lalouvesc, situé dans les montagnes du Haut-Vivarais en Ardèche, est un haut lieu de pèlerinage depuis le 17e siècle, où des milliers de fidèles affluent pour honorer saint François Régis, missionnaire décédé en 1640. La basilique actuelle conserve ses reliques dans le sanctuaire, ainsi que le corps de Sainte-Thérèse Couderc, fondatrice des Sœurs du Cénacle, ajoutant une dimension spirituelle reconnue internationalement.

L’histoire des églises de Lalouvesc commence au 12e siècle avec une église modeste, mentionnée en 1179. La mort et la béatification de saint François Régis en 1716 suscitent un agrandissement du lieu, mais ce n’est qu’en 1744 que commence la construction d’une nouvelle église, qui sera achevée en 1754. Face à l’afflux de pèlerins, notamment après la pandémie de choléra de 1854, les Jésuites initient un ambitieux projet de reconstruction d’une nouvelle église plus spacieuse. En 1888, cette dernière devient une basilique reconnue par le pape Léon XIII, confirmant sa vocation de centre spirituel de la région.

Un projet ambitieux pour Lalouvesc

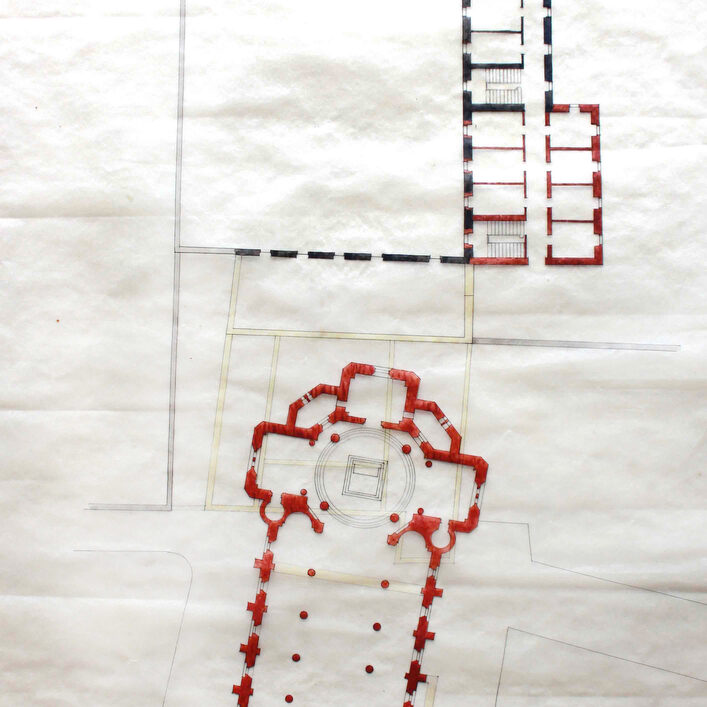

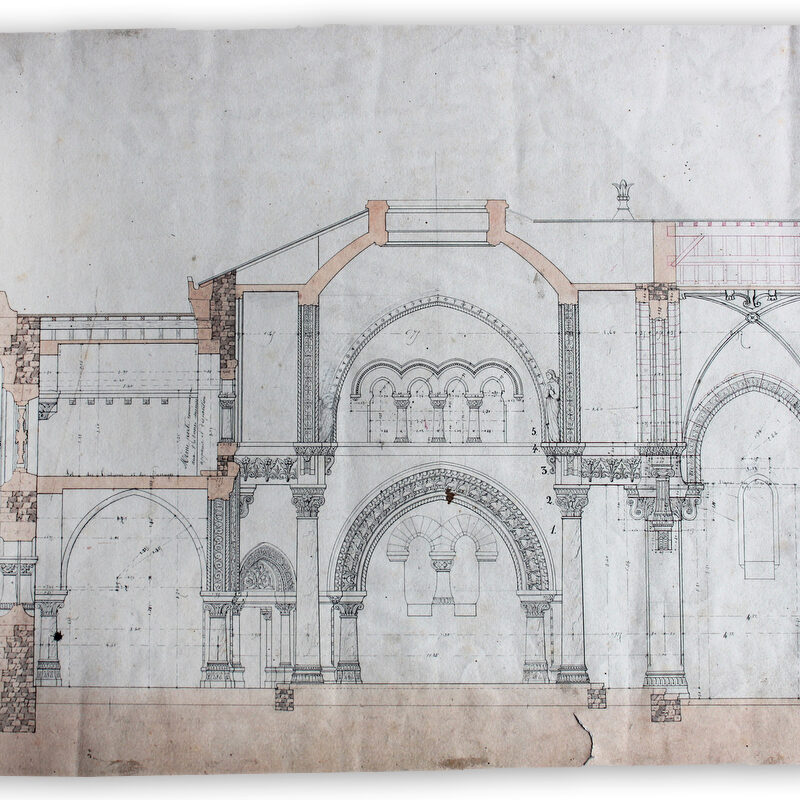

Face à l’augmentation du nombre de pèlerins à Lalouvesc, un projet de construction ambitieux est lancé pour bâtir un lieu de culte plus spacieux. L’architecte lyonnais Pierre-Marie Bossan (1814-1888), reconnu pour ses travaux sur les basiliques de Fourvière et d’Ars-sur-Formans, est choisi en 1862. Il conçoit une église répondant aux contraintes locales : un climat montagnard froid et humide, et le besoin de fluidité pour accueillir les foules. Le plan de Bossan prévoit une église orientée dans l’axe de la précédente, avec un chœur à l’ouest et sans exproprier les habitants. Des espaces sont intégrés pour les prêtres, confréries et écoles. Une crypte souterraine est aménagée pour le tombeau de saint Régis, transformant sa sépulture en chapelle commémorative.

P. M. Bossan, affaibli par la maladie, délègue la supervision à son assistant Francisque Moras, puis au jeune Joannis Rey, futur architecte formé dans ses ateliers. Des élèves de Bossan travaillent sur les sculptures et colonnes depuis son école d’art chrétien à Valence, fondée avec le chanoine Didelot au début des années 1860. Ils apportent une touche artistique aux éléments de la basilique, qui deviendra un haut lieu de pèlerinage.

L’architecte suiveur,

Joannis Rey

Joannis Rey, associé à de nombreux projets d’architecture aux côtés de Pierre Bossan, apparaît tardivement dans les documents liés à la basilique de Lalouvesc. Bien que celui-ci soit le concepteur principal du projet, il s’appuie sur une équipe de confiance. Joannis Rey, qui n’avait que 14 ans au début des travaux en 1863, est officiellement mentionné en 1879 dans les comptes des honoraires de l’église.

Les frères Rey, Joannis (architecte) et Camille (sculpteur), tous deux issus des ateliers de l’école de Valence, ont continué d’intervenir sur des projets connexes à Lalouvesc, notamment pour la chapelle Sainte-Ignace. Joannis Rey dirige également des réparations à la fontaine de Saint-Régis en 1905. Ces contributions témoignent de son rôle progressif au sein de plusieurs projets et chantiers, ayant perfectionné ses compétences dans l’école d’art chrétien à Valence.

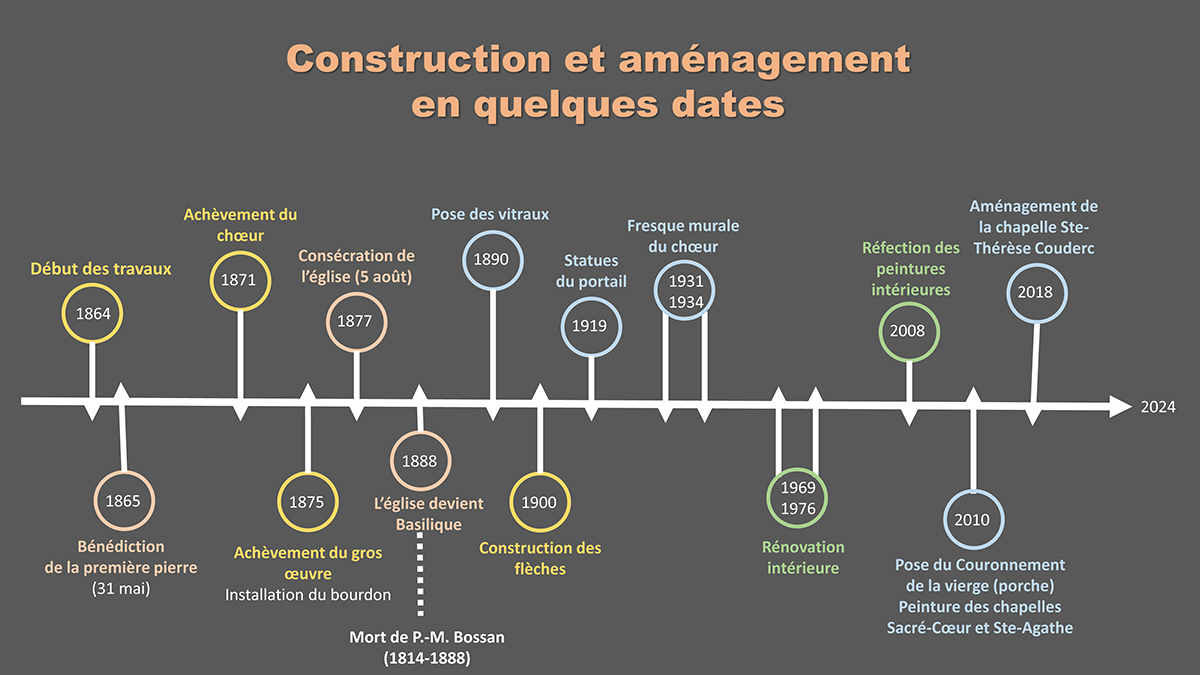

Le 31 mai 1864, l’évêque de Viviers, Monseigneur Delcusy, bénit la première pierre de la nouvelle église de Lalouvesc, marquant le début d’un chantier ambitieux et complexe. Bien que prévu pour durer deux ans, le projet s’étend finalement sur douze ans, ralenti par les décès successifs des prêtres dirigeants. En 1871, le chœur est enfin achevé, permettant le transfert des reliques de saint François Régis et la consécration du maître-autel.

Les grandes étapes se succèdent : le gros œuvre est terminé en 1875, et le sanctuaire est couvert. La consécration officielle a lieu le 5 août 1877, attirant plus de 20 000 pèlerins et de nombreuses personnalités religieuses, dont le cardinal archevêque de Paris. Cependant, l’édifice reste inachevé, et les travaux continuent avec l’achèvement des chapelles à Sainte-Agathe, Saint-Joseph, de la Vierge et du Sacré-Cœur entre 1878 et 1881, puis le vestibule, le perron et la tribune intérieure jusqu’en 1884. Les vitraux sont ajoutés en 1890, et les deux flèches des clochers en 1900, soit bien après le décès de l’architecte Bossan, qui malgré sa santé fragile, a imprimé son style sur ce chef-d’œuvre.

Le financement

Le financement de la nouvelle église de Lalouvesc fut une entreprise complexe et laborieuse. En 1863, le curé Pascalin obtient l’approbation de l’évêque de Viviers et les autorisations administratives nécessaires, y compris du Ministère des Cultes à Paris, qui salue l’ambition du projet. Cependant, la caisse de l’église est vide, et la commune de Lalouvesc, dépourvue de ressources, ne peut couvrir les coûts estimés à 500 000 francs. Ce manque de fonds inquiète les autorités ecclésiastiques qui appellent à une prudence financière stricte pour éviter des dépenses inutiles.

Les coûts finissent par dépasser le devis initial, notamment en raison du transport coûteux des pierres et de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Pour combler ce manque, Monseigneur Delcusy lance un appel aux dons auprès des fidèles en 1864, complété par des collectes lors des offices dans toutes les églises du diocèse et la vente de photographies de la future église. Ces initiatives permettent finalement de financer la construction, et après quatre ans, le chœur de l’église est achevé grâce à la générosité des donateurs.

Les artisans et les artistes au cœur de l’ouvrage

Le chantier de la nouvelle église de Lalouvesc a mobilisé de nombreux artisans et artistes, chacun apportant ses compétences spécifiques au projet malgré les pauses hivernales pour permettre de recueillir des fonds. Les archives révèlent des échanges fréquents entre Bossan et les Pères Jésuites sur le choix des artisans, souvent les mêmes qui travaillaient avec lui sur d’autres édifices, notamment à Ars. Parmi eux, le sculpteur François Tournon, chargé des ornements intérieurs et extérieurs de l’église, réalise les clés de voûte et la frise du lanternon. Le maître-plâtrier Pierre Delaine et le tailleur de pierre M. Pecherancier contribuent également, tandis que Jean Bonnet, entrepreneur d’Annonay, s’occupe de l’approvisionnement en pierre taillée.

Les travaux nécessitent un grand nombre de sculpteurs et tailleurs. Face aux difficultés de main-d’œuvre et au financement, les travaux connaissent des interruptions, notamment en 1870. Bossan fait alors appel aux frères Audemard pour poursuivre les travaux de maçonnerie, établir la liaison entre les nouvelles et anciennes structures, et assurer la démolition de l’ancienne église.

À partir de 1873, Jean-Baptiste Baldeyron de Lyon prend en charge la construction et la démolition des dernières parties de l’ancienne église, contribuant ainsi à faire de l’édifice un monument unique, marqué par l’implication et le savoir-faire de nombreux artisans. Quant à l’atelier Bossan, basé à Valence, plusieurs des élèves participeront à la sculpture des décors intérieurs et du mobilier liturgique.

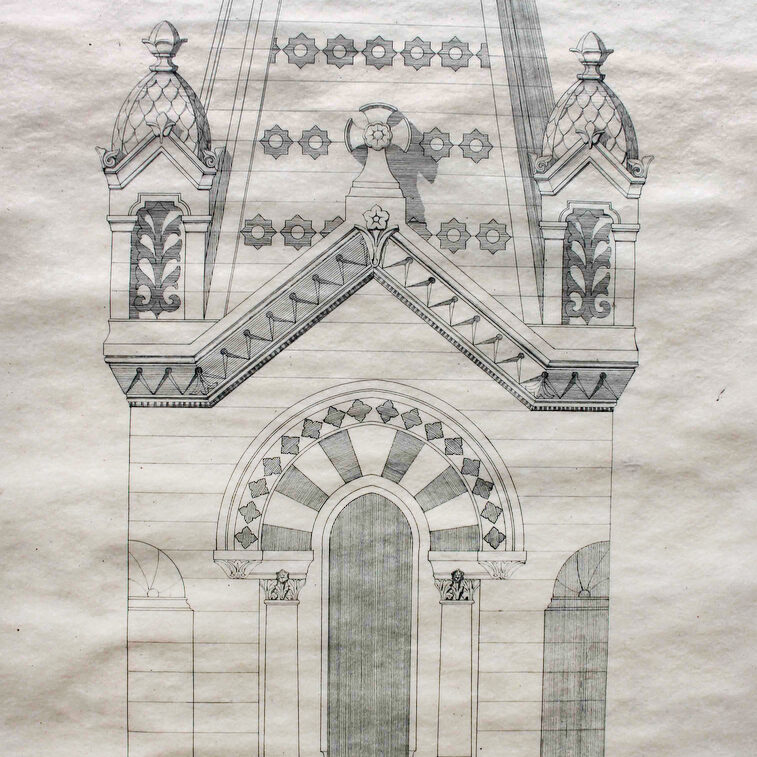

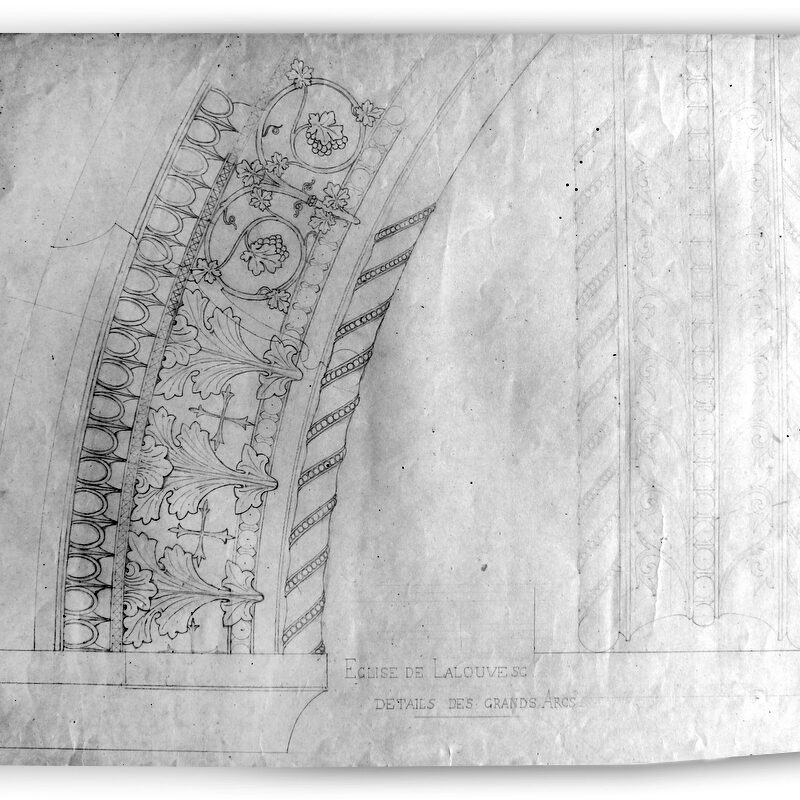

Une architecture d’élégance

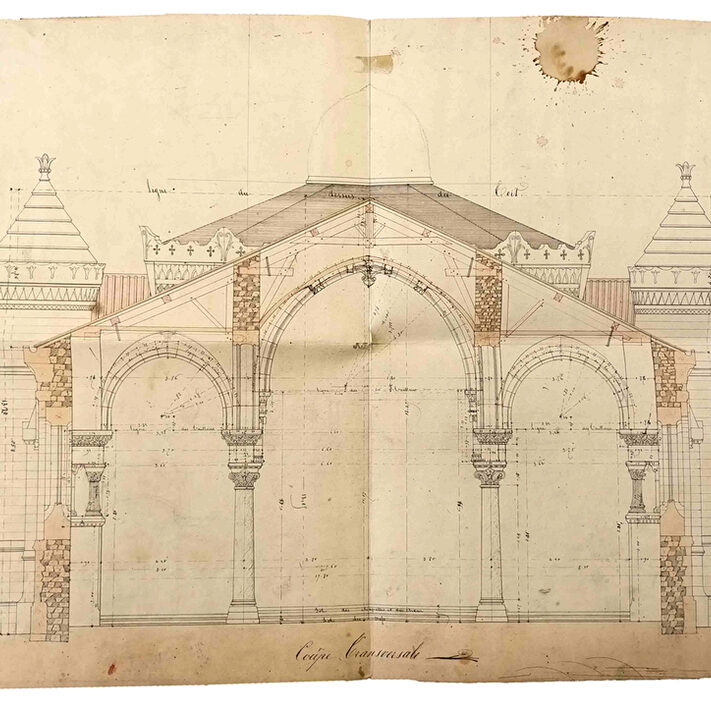

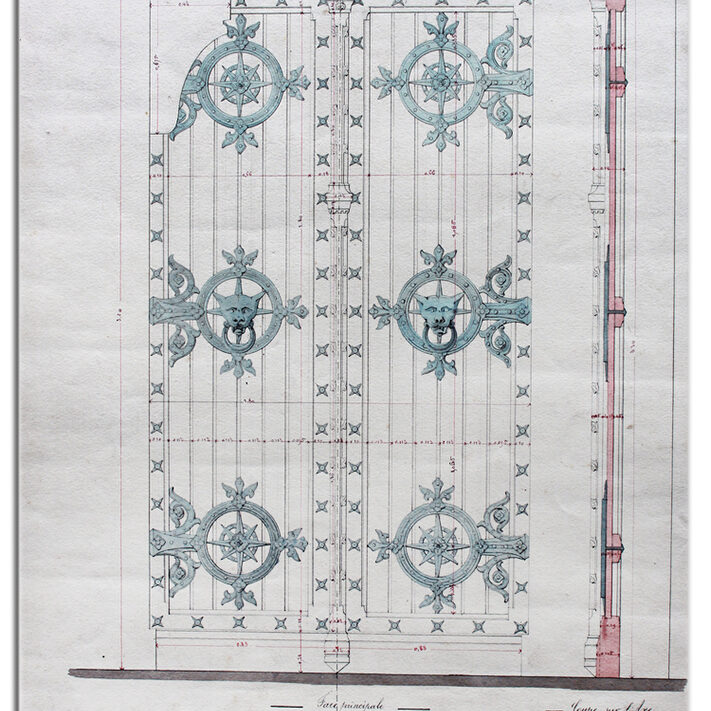

La basilique de Lalouvesc présente une façade ornée et un perron majestueux, encadrés de deux tours coiffées de flèches. L’architecte, conçoit un édifice peu élevé pour limiter le froid et les rafales de vent, en harmonie avec la rudesse montagnarde. L’intérieur spacieux en croix latine offre une nef centrale, des bas-côtés, un chœur, et un dôme symbolisant la Couronne des saints. Sobriété et élégance dominent, avec des ornements en hauteur et des matériaux polychromes discrets.

L’intérieur, richement décoré, intègre des tribunes, des colonnes en marbre et des arcs voûtés. Le chœur s’élève dans des tons d’or et de bleu rappelant l’art romano-byzantin, influencé par les édifices de Bossan à Ars et d’autres basiliques de l’époque. En 1871, les reliques de saint Régis sont transférées dans le chœur, marquant l’achèvement symbolique de l’édifice.

Quelques éléments décoratifs

La basilique de Lalouvesc se distingue par ses éléments décoratifs soignés. Les vitraux, réalisés par Lucien Bégule en 1890, apportent clarté et intègrent des scènes de la vie de saint Régis. La statuaire inclut la statue du saint prêchant, inaugurée en 1919, et d’autres figures telles que la Vierge de la Paix en céramique byzantine.

Les peintures murales, exécutées en 1934 par Georges Décôte, embellissent le chœur et la coupole avec des scènes religieuses célestes et terrestres. Ces œuvres, dans un style romano-byzantin, représentent notamment les vertus de saint Régis et des figures locales importantes, telles que Bossan, l’architecte, et le curé Pascalin, fondateur de la basilique… L’ensemble des décorations confère une atmosphère solennelle et harmonieuse, fidèle à l’architecture initiale de Bossan et inspirée des décors de la basilique de Fourvière à Lyon.

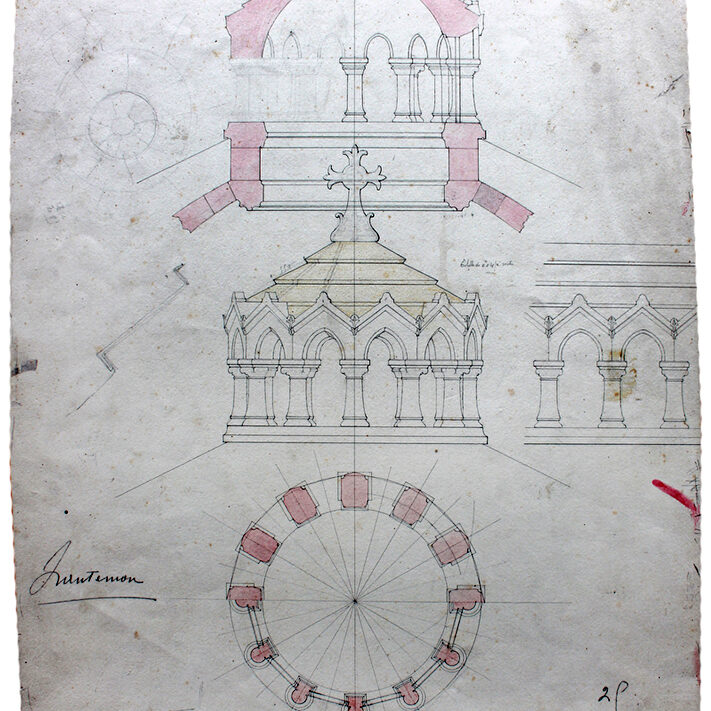

Du mobilier liturgique conçu par les élèves de Bossan

En 1879, les ateliers de Bossan produisent une partie du mobilier liturgique pour la basilique et ses chapelles (Saint-Joseph, Vierge, Sacré-Cœur), dont plusieurs pièces subsistent, témoignant de l’empreinte laissée par ses élèves et collaborateurs.

L’autel dédié à sainte Agathe, en marbre blanc d’Italie, ainsi que le retable sculpté en pierre de Tarascon illustrent le savoir-faire des ateliers. La chapelle de la Vierge se distingue par un autel riche en marbre blanc, granit rouge, et un plateau bleu fleuri, soutenu par des pilastres, avec un tombeau décoré d’un bas-relief sur le thème du couronnement de la Vierge.

Parmi les œuvres disparues, la chaire, installée en 1879 et façonnée à Valence, présentait des rampes en pierre de l’Echaillon et marbre coloré, avec une statue de saint Paul et des statuettes dues au sculpteur drômois Paul-Émile Millefaut. Le ciborium, conçu pour protéger la statue dorée et argentée de saint Régis, comportait des médaillons d’anges et des statues de saints de la Compagnie de Jésus, mais a aussi été perdu. Enfin, François Tournon réalise la table de communion en 1872, dessinée par Bossan, en pierre de l’Échaillon avec marbre poli, offrant un dispositif circulaire innovant pour faciliter la distribution de l’eucharistie.

Le maître-autel d’origine, richement orné et situé sous le dôme, est démonté pour céder la place à un autel plus simple, consacré en 1969 par Monseigneur Hermil, évêque de Viviers, et fabriqué en pierre de Chartres. La chaire et la table de communion sont également supprimées pour dégager l’espace du chœur et de la nef, créant un environnement plus ouvert et propice aux nouvelles pratiques liturgiques. Ces transformations reflètent l’évolution de l’Église, qui privilégie désormais une liturgie centrée sur l’assemblée et le dialogue.

Pour conclure,

La construction de ce sanctuaire majestueux et son aménagement intérieur répondent avant tout au désir de servir la foi catholique en honorant les reliques des deux saints qui y sont vénérés, tout en offrant un espace pour l’expression de la foi collective, l’écoute de la Parole de Dieu et la célébration des sacrements. Pierre-Marie Bossan a su donner vie à cette vision dans l’élaboration de ce projet d’envergure pour Lalouvesc.

Depuis le concile Vatican II, cette église a élargi sa mission : elle n’est plus uniquement un lieu de culte, mais aussi un écrin ouvert à tous, valorisant les œuvres qu’elle conserve. En plus de son rôle spirituel, cette basilique fait désormais partie intégrante du patrimoine culturel et touristique.